从居住时间上算,香港是我呆的第三久的城市。前前后后加起来,我在这里一共已经住了超过三个月了。14 岁时第一次出境就是随着学校的交流访问团来到了香港,在住家的上下铺和教会男校中度过了两周的时光。工作之后,曾密集的在香港中环度过了不知多少个不眠之夜。如果条件允许,每年也都会抽出几天的时间来到香港,在工作之余抽空观察一下这座城市在过去一年中的变化。

大馆

这次的第一站是前往大馆。从中环到大馆的路上经过了中环半山大电梯,以及修整一新成为了有些网红的「中环街市」,里面人头攒动,甚至还有不少网红饮食店和手作店。后来我朋友告诉我,别看它叫街市,里面卖的东西价格可不便宜,不能跟旺角街市里面的东西相提并论。和记忆中有些脏乱差的过街桥相比,眼前热闹的场景一时让我没能找到方向。

相对来说,大馆还是一个比较冷的景点。它的前身是香港中区警署,原址在搬迁之后,连同附近的前域多利监狱、前中央裁判司署的建筑群一起成为了大馆艺术中心片区,并于 2018 年五月底正式开幕。

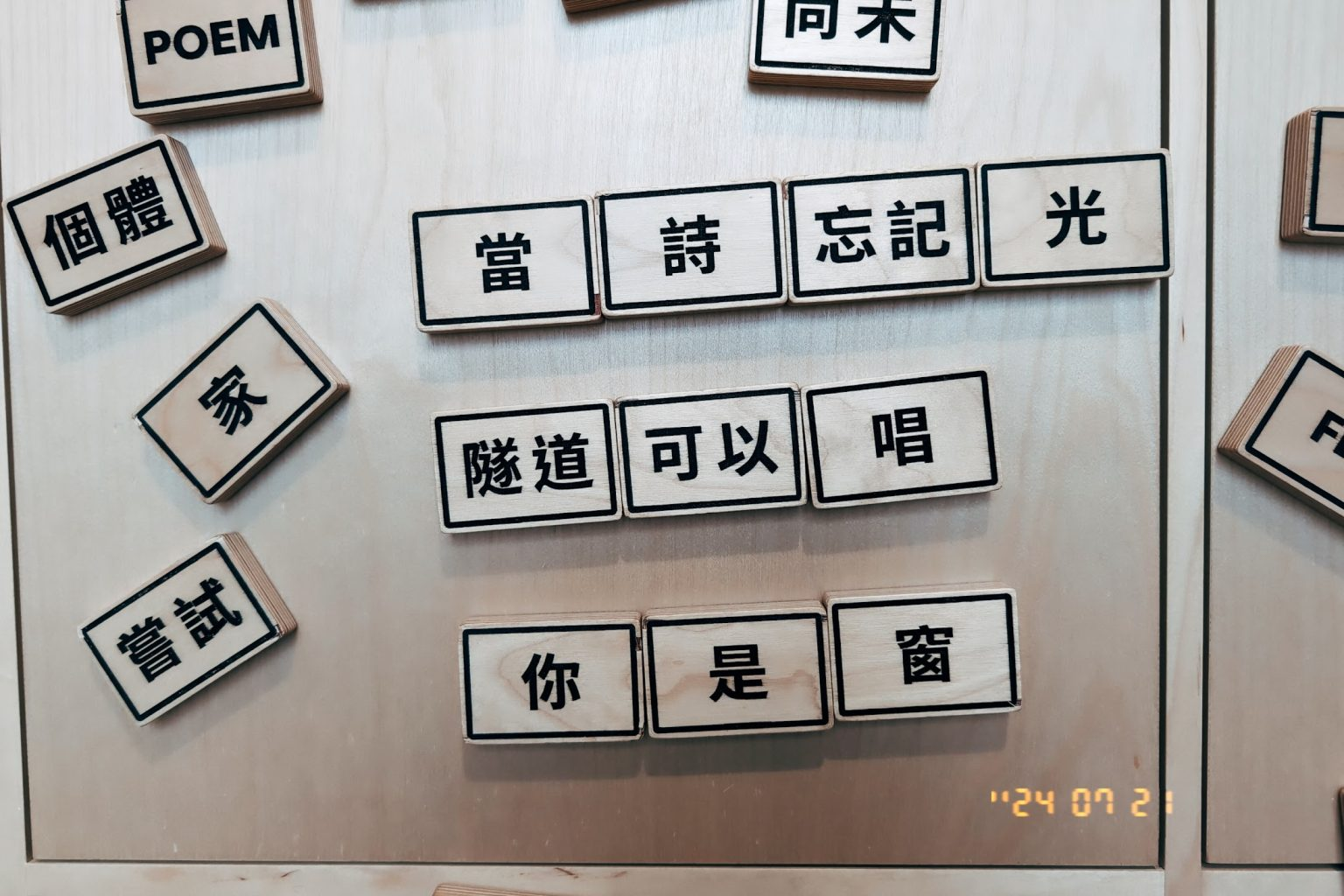

这次去大馆主要为了新开幕的「 曲词印记,顧嘉煇 x 黃霑 x 粵語流行曲 」展览。这个展览位于 1 号建筑的地下。其实这个免费的展览非常有意思。虽然他是上世纪香港经典粤语歌曲的展览,但平心而论,整个展览可能只有30%的戏份是属于顾嘉辉和黄沾老师的音乐和歌词的,比如一开始进门后,在大屏幕上用歌名组成的瀑布,美其名曰「静心室」,还有重现的音乐工作室。但更多的场景其实是对于香港 70 年代至 90 年代家庭生活场景的高精度复刻。比如房间里的70年代房间中的老钢琴、旧报纸,看着普通的旧物件却又在细节上和展览的主题产生着千丝万缕的联系。

到90年代的房间就更好玩了,基本都是我们童年亲生经历过的各种物件,包括硕大的台式机显示器、灌篮高手的海报,snoopy 的手办。看到小电视上播放的水族箱视频,我在现场直接笑出了声。看来虽然相距很远,但同一个时期我们的童年生活大体还是相通的。

至地下二层,展览还复刻了一个港式茶餐厅和一个港式修理店。刚一进门的时候看到港式茶餐厅,让人以为是大馆的茶餐厅小卖部,逼真程度可见一斑。而修理铺则在各种细节中都埋藏着许多香港小彩蛋,时间足够的话可以在这个小空间中找上好一会儿。虽然是周六下午,但是到访的游客比我想象中的少很多,并没有成为热门景点。倘若这个展览开在内地,一定会成为小红书上的热门网红打卡景点吧。

唯一美中不足的可能是这个展览的动线了。由于空间有限,整个展览的路线有些混乱,并没有一个单向的「顺路」,在狭小空间中很多场景都需要原路返回,导致和进入的人群对冲。在途中我一度怀疑自己是不是走错了路线。但「螺蛳壳里做道场」,能够将有限的展览环境利用到这个程度,已可谓瑕不掩瑜了。

晚上刷社交媒体的时候,看到一些关于「大馆」的都市传说,想到常设展馆中略有阴森的陈设,不由倒吸一口冷气。

香港艺术馆

从大馆出来,到熟悉的中环码头坐船到尖沙咀,莫名其妙地遇上了一阵晴天阵雨,于是我就顺势走入了香港艺术馆。

香港艺术馆位于尖沙咀星光大道旁边,地理位置得天独厚。整个艺术馆大多数的展览都是免费的,除了少数特展。即使是特展,价格也是相当亲民。例如这次的「寻香记」特展门票仅为30元港币,即使在内地都已算是「白菜价」了。

香港艺术馆的策展都挺有想法。这次印象比较深的是特展「 寻香记 」和常设展「 广东购物志 」。

从名字上看,我本以为「寻香记」是一个讨论中国古代寻找香料历程的展览。但其实展览中90%的内容并不是香料,而是以「香」为主线,串联起香炉、香囊、盒子等各种相关的器件和艺术作品。仔细看的话,地面上还会有袅袅香气的投影。当然,展览空间中的确是挺香的,每个篇章之间都会有一个小小的空间,配置了一些特别的香薰。观众可以走进小隔间进行体验。由于整个展览是香港艺术馆和上博共同策展的,里面不少展品来自上博,颇有一种「他乡遇故知」(还付了三十块钱)的感受。

另一个「广东购物志」的展览就很好地利用了本地的特色。作为最先与海外经商的地区,广东和香港对展现这段历史有着得天独厚的优势。展览当中展出的商品也很精美,里面的细节值得花上半个多小时仔细观看。

唯一美中不足的可能算是香港艺术馆的观展环境了。优秀的地理位置和免费的入场门槛是两把双刃剑。在方便观客的同时,让香港艺术馆也成了旅游团的胜地:免费、坐拥维港最好的观景位置,而且还有足量的空调和座椅……在公共区域,随处可见旅游团的身影,以及随时而来的喧闹和小朋友的横冲直撞。或许平日(至少过了暑假)会有更好的体验吧。